病院マネジメント研修(実行力と考課者育成/戦略的アプローチ)

-

業種

病院・診療所・歯科

介護福祉施設

- 種別 トピックス

病院成長の鍵を握る「マネジメント研修」

本レポートでは、病院の持続的成長に不可欠な「マネジメント研修」の重要性に焦点を当て、特に「実行力」の強化と考課者としての「人材育成」の視点から、その戦略的アプローチを詳述します。多くの病院が直面する「組織の壁」を乗り越え、「生産性向上」や「従業員満足度向上」を実現するための具体的な解決策として、マネジメント研修が果たす役割と、その効果的な導入事例についても触れていきます。

部下指導育成の考え方、信頼される上司のポイントがわかる!

人事考課の意味や目的、正しい考課のルールがわかる!

なぜ今、マネジメント研修なのか:持続的成長のための不可欠な投資

現代の病院経営は、医療制度改革、地域医療連携の強化、患者ニーズの多様化、そして人材確保の困難さなど、複雑かつ多岐にわたる課題に直面しています。このような環境下で病院が持続的に成長していくためには、優れた医療提供体制だけでなく、それを支える「人」と「組織」の力を最大限に引き出すマネジメントの力が不可欠です。マネジメント研修は、これらの課題に対応し、成長を実現するための戦略的な投資と言えます。

その主な理由として、以下の3点が挙げられます。

1.組織全体の「実行力」と「生産性」の向上

マネジメント研修は、リーダー層が経営戦略を正しく理解し、それを現場で具体的な行動に落とし込むための「実行力」を高めます。研修を通じて、スタッフ自身が「仕事の基本」や「行動指針」を深く理解し、自ら業務における改善点を見つけ、実行力を高める機会を得られます。これにより、日々の業務効率化が図られ、組織全体の生産性が最大化されることが期待されます。いかに優れた「経営戦略」を策定しても、それが現場で「実行」されなければ、成果を上げることはできません。特に「変革期」や「成長期」にある病院においては、「実行力」が「経営効果」の鍵を握ると言えるでしょう。

2.「人材育成」と「従業員エンゲージメント」の強化

研修によって、部下を動かすための考え方と技術を習得し、ファシリテーションなどの実践的な手法を学びます。リーダーが部下との信頼関係を築き、一人ひとりの成長をサポートすることで、部下は組織への帰属意識や仕事へのやりがいを感じやすくなります。これにより、従業員エンゲージメントが高まり、離職率の低下にも繋がります。

3.変化に対応できる「組織文化」の醸成

市場環境や経営課題が変化する中で、組織は常に適応し、進化していく必要があります。マネジメント研修では、リーダーが変化を前向きに捉え、その変化を脅威としてではなく、新たなチャンスとして捉え直し、チームを導く能力を習得します。また、これにより、メンバーの不安を軽減し、柔軟かつ迅速に新しい状況に適応できる組織文化を築くことができます。

リーダーに求められる「ものの見方・考え方」の磨き方

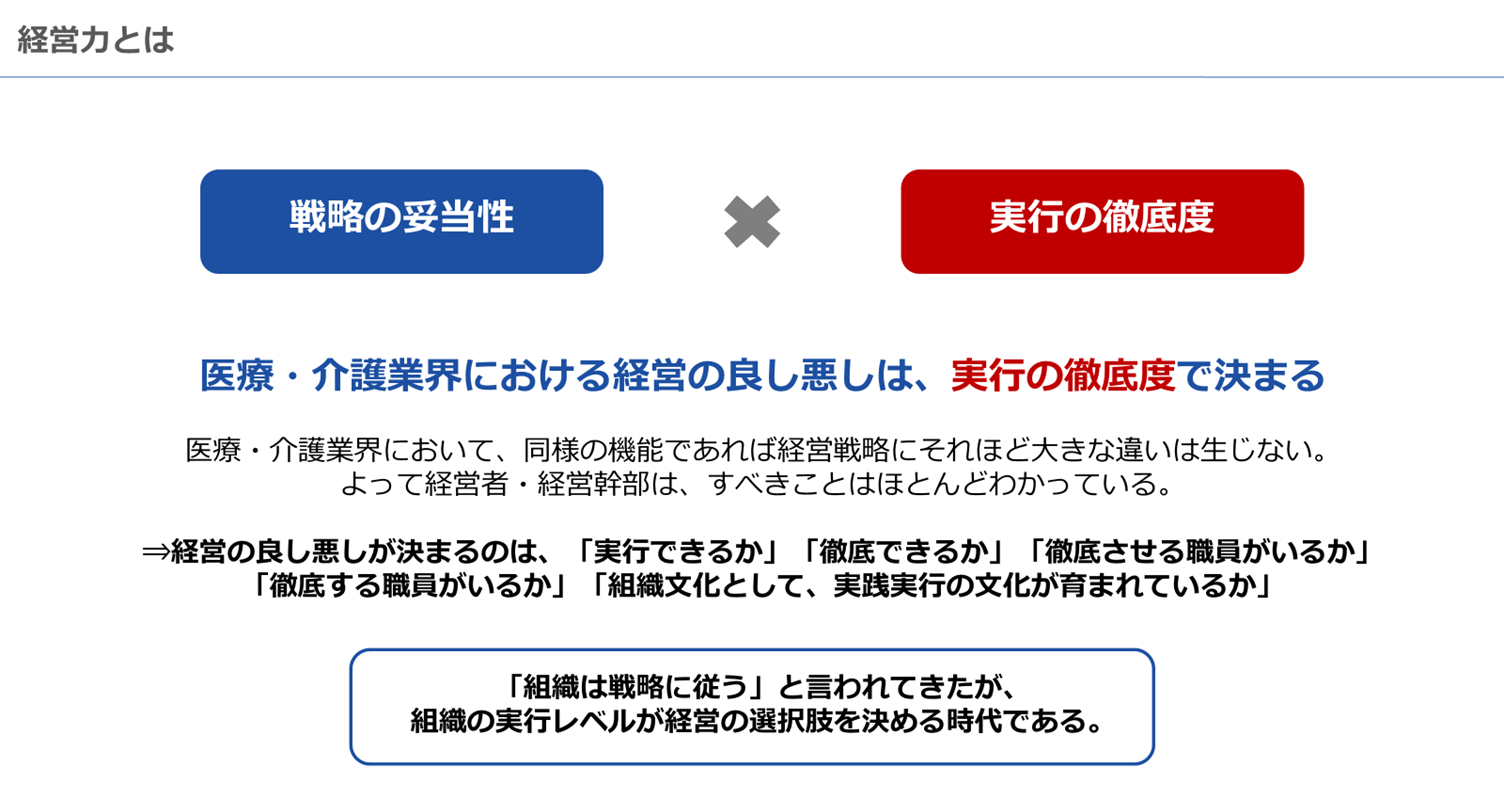

病院経営における「経営力」は、「戦略の妥当性」と「実行の徹底度」によって構成されます。多くの病院への支援を通じて、経営改善や収益改善、組織改革といった取り組みの成果が、役職者の「リーダーシップ」や「マネジメント力」、そして現場の実践力に大きく左右されると考えています。この実践力には、日々の業務遂行だけでなく、「人事考課」や「フィードバック」を通じて部下の行動を促し、「人材育成」を効果的に行う「考課者」としての「実行力」も含まれるのです。

マネジメント研修では、特に役職者としての「ものの見方・考え方」の方向付けと向上を重要視しています。これは、経営戦略や経営計画が充実していても、特に役職者のものの見方・考え方が高まらなければ、効果を十分に発揮できないためです。現場の「リーダー」たる役職者には、現場を動かすにふさわしい考え方と役割認識が求められます。

具体的なものの見方・考え方の例として、以下の3点が挙げられます。

「自分事」で捉える

あらゆる事象を「自分がもっとこうしていたら、○○にできたのではないだろうか」と考える視点です。自分事の反対は他人事(他責)であり、他責で考えると打つ手がなくなります。リーダーは、自分事思考で考えるからこそ、打開策が見つかります。この「自分事」で捉える姿勢は、「人事考課」において部下の評価や課題を真摯に受け止め、育成に繋げる上でも不可欠です。

「How思考」で物事を考える

「How思考」とは、「どうすれば○○できるのか」と考える思考法です。Why思考(「なぜ、○○なのか」と考える思考法)は原因分析には有効ですが、「問題解決」はできません。特に改革や変革を目指すためには、原因論よりも目的論が重要になるため、How思考で考えるクセが大切です。この思考法は、「目標設定」や「フィードバック面談」において、部下が次に取るべき具体的な行動を共に考える際に力を発揮します。

「目的」を判断基準とする

リーダーはあらゆる判断を求められます。この判断の物差しが定まらないと、正しい判断は下せず、判断に迷ってしまうでしょう。多くの判断は、目的の判断ではなく、手段選択の判断であり、この際目的が省略されていることが少なくありません。リーダーは何かを判断する際、「目的は何か」と常に考える思考のクセが必要です。この「目的」を重視する視点は、「人事考課」が単なる査定ではなく、「人材育成」という「目的」のためにあることを明確にし、「評価の公平性」と「納得感」を高める上で重要となります。

これらのものの見方・考え方を養うことで、旧来の「管理職」から、目的を重視し、希望を示す「リーダー」への「変革」を目指します。

マネジメント研修プログラム例:実践に即した内容で「実行力」を強化

上記で述べた重要性と、リーダーに求められる視点を習得するための具体的な研修プログラム例を以下に示します。貴法人の現状と課題に合わせてカスタマイズが可能です。人事制度と連携し、自病院の課題・実態に合わせて柔軟に設計する必要があります。

| 基礎編 | マネージャーの役割と心構え | ・マネージャーに求められる役割の再認識(プレーヤーからマネージャーへの転換) ・リーダーシップの基礎理論と自身のリーダーシップスタイルの理解 ・組織におけるマネジメントの重要性(理念・ビジョンと目標の連動) |

| 実践編 | チームビルディングと目標達成 | ・効果的な目標設定と進捗管理(MBO、OKRなどのフレームワーク活用) ・メンバーのモチベーション向上とエンゲージメント強化 ・チーム内のコミュニケーション活性化とコンフリクトマネジメント ・業務効率化と生産性向上のためのマネジメントスキル |

| 応用編 | 人材育成と組織開発 | ・コーチング・メンタリングスキル(メンバーの自律的成長支援) ・メンバーのキャリア開発支援と強みの引き出し方 ・フィードバックスキル(成長を促す具体的な伝え方) ・ダイバーシティ&インクルージョンを推進するマネジメント |

| 課題解決編 | 変化対応と意思決定 | ・問題解決と意思決定のプロセス ・ロジカルシンキング、クリティカルシンキング ・リスクマネジメントと危機管理 ・組織変革をリードするリーダーシップ |

【研修実施のポイント】

- 実施対象階層の設定: 部長クラス、師長・課長クラス、主任クラス等によって、求められる「役割」が異なります。実施対象階層を定めた上で、役割に応じた研修プログラムを設定することが重要です。これは、人事制度における「等級制度」や「昇降格基準」の考え方にも通じるもので、各階層に求められる「役割と責任」を明確にする上で非常に重要です。

- 職種構成: マネジメント研修の場合は職種混合のほうが実施効果が高くなる傾向があります。多様な視点を取り入れることで、より多角的な視点と「組織力強化」に繋がると考えられます。

- 研修時間及び回数: 「ワーキング」の時間を十分に取ることを考慮すると3時間が基本となりますが、事情によっては最短2時間から実施可能です。半日や1日にまとめて複数テーマを実施することや「合宿形式」での実施も可能です。

考課者研修:単なる評価を超え、「人材育成」を加速する

人事評価制度は、単に優劣をつけるためのものではなく、従業員の成長を促し、組織の目標達成に貢献するための重要なツールです。この評価制度が適切に機能するためには、考課者(評価者であるマネージャー)が制度を正しく理解し、客観的かつ公正な評価を行うスキルが不可欠です。

本研修が「人材育成」に繋がる理由:効果的な評価とフィードバックの極意

私たちの考課者研修は、単に人事制度のルールを理解するだけでなく、その制度を「人材育成」のツールとして活用するための実践的なスキル習得に焦点を当てています。

「人事考課」の目的と位置づけの再認識

人事考課は単なる「評価査定」に留まらず、人事制度の目標達成に向けた「人材育成」を行うことが本来の「目的」です。考課者研修では、この「目的」を深く理解し、部下同士を比較する「相対評価」ではなく、期待される人材像と現状を分析し、結果を「フィードバック」して育成する「絶対評価」の重要性を学びます。これにより、評価が「育成」に直結する第一歩となります。

「人事考課者」の役割の明確化と実践力の向上

考課者は、「人材育成」という目的のために、人事制度の運用における適切な「人事評価」と「フィードバック面談」を実施することが求められます。研修では、公平な評価を行うために部下の日々の行動を意識して観察し、事実に基づいた評価を行うためのスキルを習得します。また、効果的な面談のためには普段から部下から信頼されておくことの重要性も強調し、信頼関係構築のためのコミュニケーションについても学びます。

「フィードバック面談」の実践と行動変容の促進

「フィードバック面談」は、人材育成の要です。考課者研修では、ポジティブで「未来志向」のコミュニケーションが鍵となることを学びます。過去の原因を問うWhy思考ではなく、「どうすれば○○できるのか」という「How思考」で、具体的な改善策を共に考えることが推奨されます。面談の進め方としては、「強み」を伝え、次に改善点を提示し、最後に期待と未来を伝えるといったように「上げる→下げる→再び上げる」という起伏のある構造をとることで、相手に安心感と納得感を与えつつ、行動改善への意欲を引き出す「N字」の構造が効果的です。これにより、部下の気づきと「行動の改善・向上」を促し、「成長」と「業績向上」へと繋げます。研修では、ロールプレイングなどを通じて、この「N字」構造を実践的に習得し、部下の行動変容を促す具体的なスキルを身につけます。

評価エラーの防止と客観性の確保

人事評価には、「ハロー効果」「中心化傾向」など、様々な評価エラーが発生する可能性があります。考課者研修では、これらの評価エラーについて学び、意識的に排除する方法を習得します。これにより、評価者間のばらつきを是正し、組織全体で一貫性のある、客観的で公正な評価が行われるようにします。公正な評価は、従業員の納得感を高め、育成への前向きな姿勢を引き出す土台となります。

効果的な考課者研修の実施方法例:実践と対話を通じた学び

考課者研修は、座学だけでなく、実践的な内容を取り入れることで、より効果が高まります。

制度理解と運用:

- 評価制度の目的と全体像、評価項目、評価基準、評価プロセス、評価結果の活用方法について、深く理解を促します。

- 各評価項目が具体的に何を意味するのか、どのような行動が求められるのか、具体的な事例を用いて解説します。

実践的な評価スキル:

- 目標設定トレーニング: 従業員が主体的に目標設定し、それを上司が適切に支援・合意形成するためのスキルを習得します。

- 観察記録と事実の収集: 評価の根拠となる事実を日頃からどのように記録・収集すべきか、具体的な方法を学びます。

- 評価演習(ケーススタディ): 仮想の従業員プロファイルや評価項目を用いて、実際に評価を行う演習を実施します。他の参加者や講師と評価結果を比較し、自身の評価の傾向や課題を認識します。

- 評価エラー対策: 評価エラーの種類とその発生メカニズムを理解し、どのようにすればそれらを防げるかを具体的に学びます。

フィードバックスキル:

- フィードバック面談のロープレ: 評価結果を従業員に伝え、その後の成長を促すためのフィードバック面談のロールプレイングを行います。

- 「SBI(Situation-Behavior-Impact)モデル」などを用いた具体的フィードバック: 事実に基づき、行動を促すフィードバックの型を習得します。

- 傾聴と対話のスキル: 従業員の意見や感情を受け止め、信頼関係を築きながら対話を進めるスキルを向上させます。

質疑応答と意見交換:

- 研修中に生じた疑問点の解消や、日頃の評価に関する課題を共有し、参加者間で解決策を検討する機会を設けます。

考課者研修のご案内(詳細なプログラム)

本レポートで解説した「考課者研修」は、貴法人の「人材育成」と「組織力強化」に不可欠な要素です。より詳細なプログラム内容については、以下のチラシをご参照ください。

ご興味をお持ちいただけましたら、詳細について打ち合わせさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。