病院経営のイノベーション? “地域共生社会”を見据えた“ウエルネス戦略”

-

業種

病院・診療所・歯科

- 種別 レポート

先日(2025年10月25日)、弊社は『第1回 病院経営イノベーションピッチ』を開催しました。この内容を踏まえ、保険外収益など今後の病院経営のあり方について論考してみます。

■【病院経営イノベーションピッチ開催報告】

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000105083.html

病院経営イノベーションピッチでの学び

前述したように弊社では病院経営層とヘルスケア・スタートアップ企業との橋渡しのイベントとして『第1回 病院経営イノベーションピッチ』を開催しました。このイベントは、同年5月24日に開催した下記セミナーの参加者の皆様からイベントを企画・立案する企画委員(兼・審査員)および当日の審査員を募って開催しました。

■【病院経営エクセレンスセミナー】

https://nkgr.co.jp/seminar/hospital-strategy-122019/

病院経営層を企画委員・審査員として、B2Cの健康関連サービスではなく、B2Bの病院経営支援サービスの有用性を評価するイベントを開催しました。世の中では、さまざまなヘルスケア系のスタートアップピッチイベントが開催されていますが、B2Bの病院経営に特化し、かつ病院経営層が直接審査する機会は限定的です。このような機会の創出が必要と考え、本イベントを企画・実施しました。

上記開催報告に詳述していますが、手術室の効率化や感染性廃棄物処理費用の圧縮、介護施設から病院への紹介を適正化するデバイスや病院スタッフのシェアリングに関する新たなビジネスプラン、さらには各種AI活用など、多様なビジネスプランが披露される場となりました。

イノベーションは「新結合(※ⅰ) 」と表現されますが“既知×既知=新結合”により新たな価値を創出することです。スタートアップ企業の新たな商材・ビジネスアイデアを、病院経営層と事業家(ベンチャーキャピタルやコンサルティング会社)の2人一組で審査する方式をとりイベントを実施しました。

参加された企画委員・審査員のアンケートには「スタートアップ企業と医療者の間にさまざまな化学反応が起こる様を目の当たりにしました。大変興味深く、刺激的な会でした。」とあり、新結合としてのイノベーションの場になりました。

こうした取り組みを通じ、病院経営においても従来の診療報酬にとらわれない、保険外収益などの新たな視点が必要になると思います。

保険外収益は病院経営におけるフロンティア(未開拓領域)

弊社お役立ち情報の下記レポートで記載したように、診療報酬改定では吸収できないレベルの物価上昇が発生しており、保険収益だけでは病院経営が成り立ちづらくなっています。

■【物価上昇に対応する“損益”を軸にした医師マネジメント】

https://nkgr.co.jp/useful/hospital-strategy-organization-113337/

弊社では2025年9月に以下のレポートを公開していますが、病院における保険外収益は、まだ限定的となっています。保険外収益は病院経営におけるフロンティア(未開拓領域)であり、その開拓は新たな市場機会です。

■【医業外収益の可能性 ~社会医療法人の収益業務の傾向~】

https://nkgr.co.jp/useful/enterprise-strategy-quality-127875/

こうした状況から、保険外収益を事業化することは、病院経営において避けられない潮流だと考えています。そこで、弊社では上記、病院経営イノベーションピッチを開催する前から以下の創業支援施設へのスポンサー参画などを進め、病院の保険外収益事業化への情報収集や調査・研究を進めてきていました。

●【Fukuoka Growth Next】https://growth-next.com/about

●【REACH REACH】https://reachreach.net/

産業を超えた取り組みで真に地域に貢献できる

弊社では以前より「地域共生社会 (※ⅱ)」という国の推進方針を踏まえ、以下のレポートを公開してきました。

■【地域共生社会における“好循環のビジネスモデル”】

https://nkgr.co.jp/useful/hospital-strategy-organization-quality-115148/

このように人口減少社会の中では、“一業種一社”ではなく“一地域一社”にならざるを得ないエリアも生まれてきており“産業や業界を超えて地域で各種リソースをシェアリング”し、かつ“複合的な顧客価値提供”をしなければ事業が成り立たなくなっています。

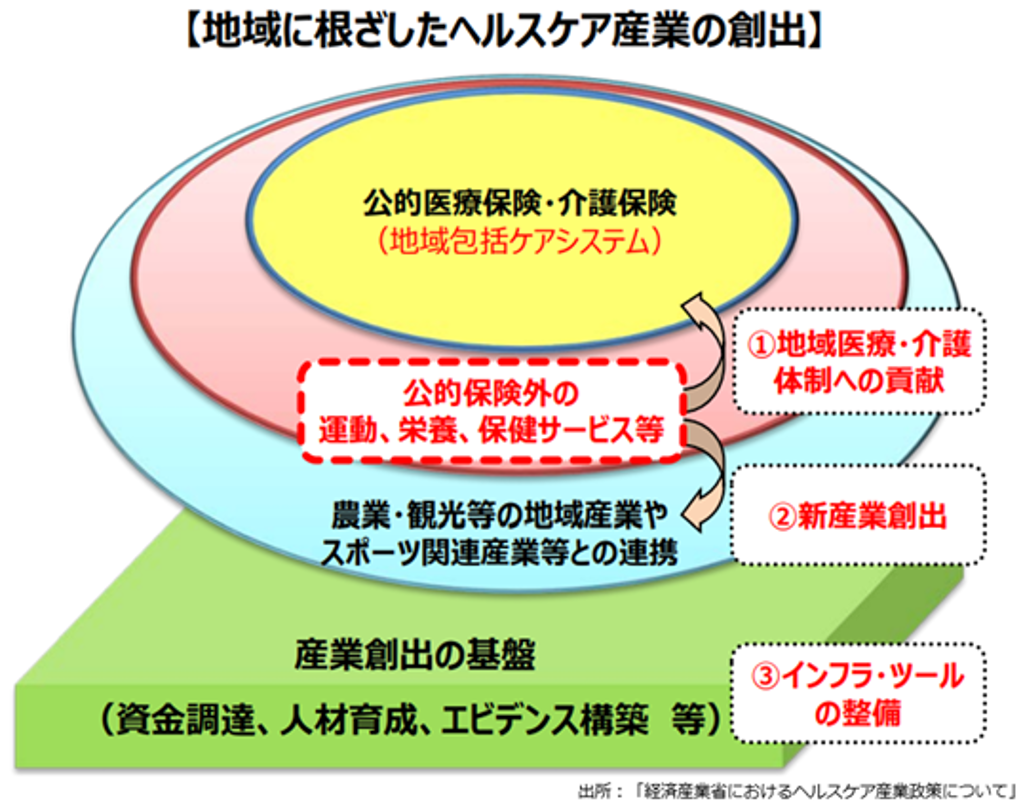

一方、これを逆転の発想で “新たな市場機会”と捉えることもでき、経済産業省の下図「経済産業省におけるヘルスケア産業政策について (※ⅲ)」のように、地域包括ケアシステムだけでなく、その周辺産業まで担うという発想が生まれてきます。

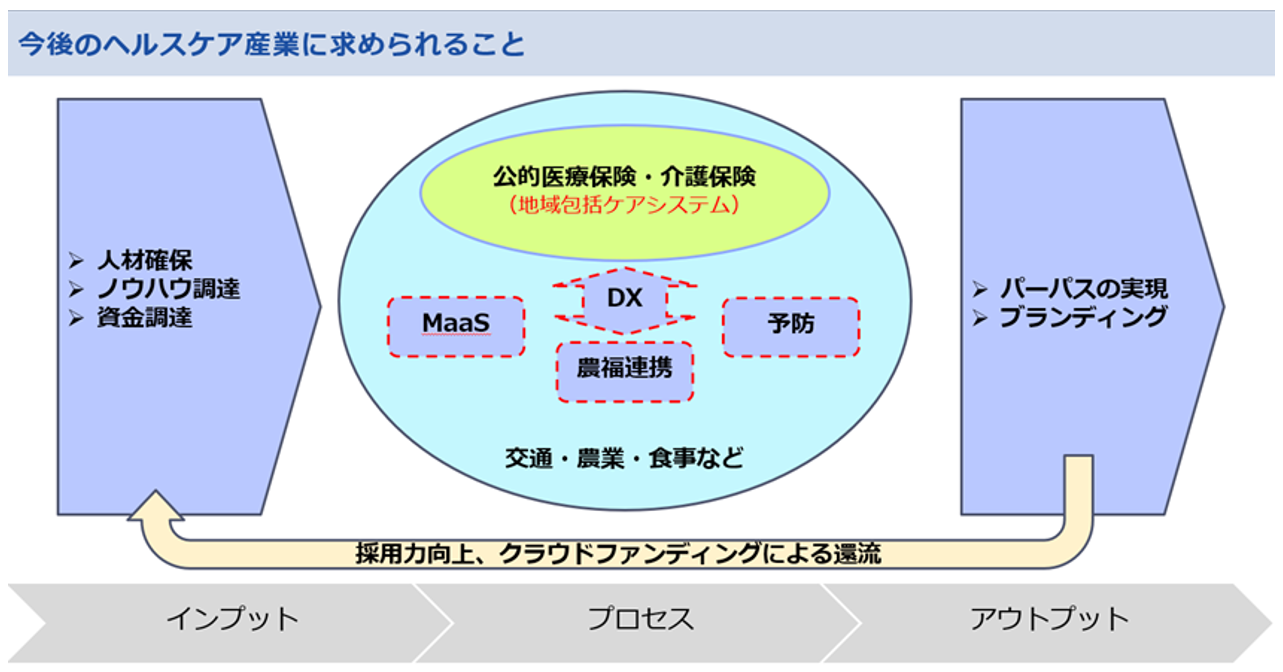

そこで、弊社では地域共生社会におけるビジネスモデルを下図で説明してきました。地域包括ケアシステムだけでなく、観光や公共交通、農業など周辺産業まで事業のスコープを広げて地域に貢献することが、今後の病院経営の新たな市場機会となります。

【地域共生社会におけるビジネスモデル】

地域共生社会の実現は、地域に貢献するという病院の本来目的(パーパス)の実現につながります。こうしたパーパス実現は、病院のブランディングを形成し、ひいては採用競争力強化やクラウドファンディングなどでの資金調達にもつながります。採用面での効果は以下のレポートに詳述していますが、こうした成果を実現するためにも人口減少社会においては、地域共生社会における“好循環のビジネスモデル”を構築することが迫られていると言えます。

■【ブランド確立による医療職採用マーケティング】

https://nkgr.co.jp/useful/hospital-strategy-organization-improvement-quality-126797/

なお、今回の『第1回 病院経営イノベーションピッチ』の企画委員・審査員には、ビジネス書としてランキング上位に入っている「新たな事業を開拓する ウエルネス戦略 (※ⅳ)」の著者である丹野智宙氏にも参画いただきました。弊社がこれまで主張してきた地域共生社会におけるビジネスモデルを、実際に「ウエルネス戦略」として実践・体現されています。丹野氏のような実践的なビジネスリーダーの参画により、今回のイベントは単なるピッチイベントにとどまらず、地域共生社会におけるビジネスモデルの実装を考える場へと昇華しました。

地域包括ケアシステムに限定せず、観光や公共交通、農業など周辺産業まで事業のスコープを広げて地域に貢献することが、今後の病院経営の新たな市場機会になります。“地域共生社会”を見据えた“ウエルネス戦略”を実践することで、まだまだ勝機はあると思います。こうした発想を広げるためにも、“既知×既知=新結合”としてのイノベーションが必要になるでしょう。

なお、弊社では前述のように“病院経営層の方々との共創イベント”として『第1回 病院経営イノベーションピッチ』を開催しましたが、今後もこうした取り組みを企画・開催していく予定です。弊社の取り組みに参画いただける病院経営層の方は、 ぜひご協力をお願いいたします。

「医師マネジメントシステム構築支援」特設サイトはこちら

※ⅰ)GLOBIS学び放題×知見録「イノベーションとは?発明から価値創造へ – ビジネスに革命を起こす「新結合」の力」

https://globis.jp/article/dic_tsi6gz78tl43/

※ⅱ)厚生労働省「地域共生社会のポータルサイト」

https://www.mhlw.go.jp/kyouseisyakaiportal/

※ⅲ)経済産業省「経済産業省におけるヘルスケア産業政策について」

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/01metihealthcarepolicy.pdf

※ⅳ)丹野 智宙「新たな事業を開拓する ウエルネス戦略」(2025年)

本稿の執筆者

太田昇蔵(おおた しょうぞう)

株式会社日本経営 部長

大規模民間急性期病院の医事課を経て、2007年入社。電子カルテなど医療情報システム導入支援を経て、2012年病院経営コンサルティング部門に異動。

現在、医師マネジメントが特に求められる医師数の多いグループ病院・中核病院のコンサルティングを統括。2005年西南学院大学大学院経営学研究科博士前期課程修了、2017年グロービス経営大学院MBAコース修了。

株式会社日本経営

本稿は掲載時点の情報に基づき、一般的なコメントを述べたものです。実際の経営の判断は個別具体的に検討する必要がありますので、専門家にご相談の上ご判断ください。本稿をもとに意思決定され、直接又は間接に損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。