医師も複線型人事の時代!“ジョブ”ד働き方”のキャリア形成

-

業種

病院・診療所・歯科

- 種別 レポート

今回は、医師複線型人事制度における“ジョブ”と“働き方”の組み合わせについて論考します。

医師も複線型人事制度を導入する時代

弊社では、以下のレポートなどで病院における複線型人事制度導入を推奨してきました。

■【働き手不足時代の病院エリア別組織戦略】

https://nkgr.co.jp/useful/hospital-strategy-finance-organization-quality-103598/

■【“4つの経営機能”を具体化させる各種フレームワークの使い方】

https://nkgr.co.jp/useful/hospital-strategy-finance-organization-quality-118069/

これには医師も対象とすることを主張してきました。以下のレポートでは、医師マネジメントシステムの中でも育児・介護との両立がしやすいWLB(ワークライフバランス)コースや、大学院に通いながら勤務して研究と臨床を両立するコースなど、“働き方を選択できる人事コース”を設計する病院が出てきていることを紹介してきました。

■【物価上昇に対応する“損益”を軸にした医師マネジメント】

https://nkgr.co.jp/useful/hospital-strategy-organization-113337/

しかし、これまでのレポートをあらためて振り返ると、その表現が“働き方”に偏っていたことを反省しています。先日、以下のレポートを公開しました。

■【ブランド確立による医療職採用マーケティング】

https://nkgr.co.jp/useful/hospital-strategy-organization-improvement-quality-126797/

上記レポートに詳述していますが、採用マーケティングにおいては、下図のように3つのマッチングが求められます。特に、医師は自身のキャリア形成志向が強く、誰の下で経験を積めるか?誰と一緒に働くか?は重要になってきています。こうした“キャリア”という視点で考えると、“ジョブ”と“働き方”の双方を踏まえた検討が必要になります。

病棟総合医(ホスピタリスト)と専門医というジョブ

こうした医師の複線型人事制度としては“働き方”だけではなく、“キャリア”形成を踏まえた“ジョブ”も考える必要があります。

その中で、病棟総合診療医としてのホスピタリストが注目されます。米国の病棟総合診療医であるホスピタリストが、2000年代初頭には日本の一部の病院で導入されました。これは、総合診療医(General practitioner)と専門医(Specialist)の大きな類型において、総合診療医のうち、外来領域を担うプライマリケア医が“家庭医”や“総合内科医”であり、入院領域を担うのが“ホスピタリスト”です。現在は、一部の先進的な病院での導入に限られていますが、2018年からの新専門医制度 (※ⅰ)によって総合診療医 (※ⅱ)(呼称は「総合診療専門医」)として仕組みが確立したことから、今後は育成が進み、人員が増えて、普及・拡大していくものと推察されます。

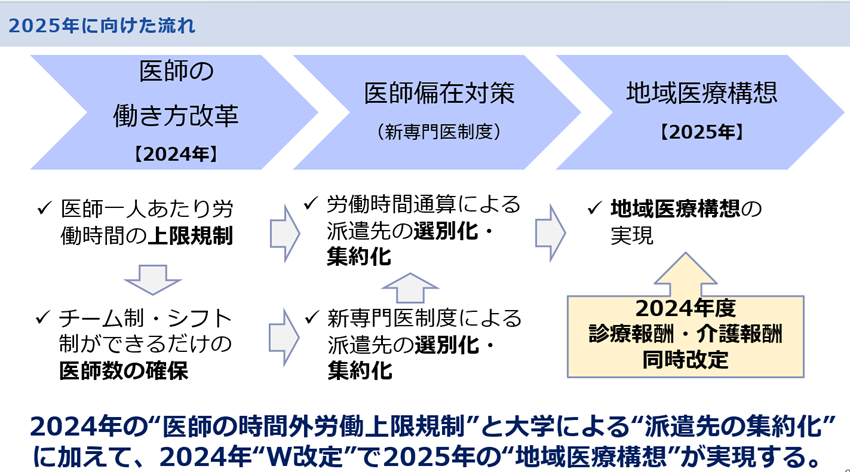

なお、やや脱線しますが新専門医制度という観点では、三位一体の取り組み(地域医療構想・医師の働き方改革・医師偏在対策)のメカニズムの中で、医師偏在対策の一要素である新専門医制度は大きな影響要因となっています。先日公開した下記レポート内に下図で解説していますが、医師の働き改革だけでなく新専門医制度による若手医師の派遣先選別の影響として、“医師の採用困難による病院の選別化・集約化”があったと感じています。

■【やはり2025年は病院構造改革の年だった!】

https://nkgr.co.jp/useful/hospital-strategy-organization-quality-improvement-122962/

ホスピタリストと専門医の役割分担と働き方の相関性

本論に戻しますが、この病棟総合医としてのホスピタリストが、チーム医療・多職種協働型組織のリーダーとして病棟マネジメントを担います。一方、専門医はその呼称の通り治療行為の専門家として手術・検査・処置に集中することができます。まさにジョブに基づく医師内の役割分担です。

このようにジョブが異なることで、求められるスキルや働き方も異なります。ホスピタリストは、前述した「ブランド確立による医療職採用マーケティング」のレポートでも述べたように、院内MBAコース(非学位型)などを受講し、マネジメント能力の向上を図ることが求められます。チーム医療・多職種協働型組織のリーダーとして、外来領域では訪問看護ステーションなど外部機関との連携・調整、入院領域ではベッドコントロールなど多職種マネジメントが求められるからでしょう。実際に、私が通っていたビジネススクールにおいても医師としてMBAプログラムに通学している方の多くは、家庭医や総合内科などの総合診療医でした。

特に、病棟総合診療医であるホスピタリストは、“他の診療科医師の診療方針にも介入”し、多職種協働型のチーム医療において診療方針を調整するリーダーとしての役割が求められます。そのため、MBAなどの経営的なマネジメント知識・スキルだけでなく、医師を含む多職種の利害調整を行うために必要なチームビルディングやコーチング、ファシリテーションなど、組織領域のマネジメント知識・スキルも求められます。

実際に、こうした取り組みを進めている病院では、MBA的なプログラムだけではなく、組織領域も含む医師の階層別研修など、全体的なマネジメント能力向上の施策を行っています。一方、総合診療医以外の専門医は、手術・検査・処置に集中して、その経験を積むことに時間を投下する方が有益です。“手術医”的な外科系専門医の場合、病棟総合診療医にマネジメントを任せて、“職人”としてのスキル向上や役割分担するという“医師における機能分化と連携”を強化することが考えられます。

働き方としても、ホスピタリストは病棟をシフト勤務制で24時間適切に管理することが求められ、専門医は急な手術・検査・処置に即時対応することが求められます。手術の難易度などによっては、他者で代替不可能な症例も考えられるため、従来の複線型人事制度で想定していたWLBコースなどは、シフト勤務が可能な人の方がふさわしい面もあると思います。こうしたジョブと働き方の整理が必要でしょう。

急性期以外の人事制度はすでにそうだった

これまで弊社では、累計200病院超(2024年4月時点)の医師人事制度構築を行ってきましたが、その大半は急性期病院(または、急性期病床が大半のケアミックス病院)でした。そのため“専門医の評価”という側面が強かったことは否めません。

しかし近年では、複数病院を保有するグループ病院の医師マネジメントシステム構築支援が増加しており、その中には全床回復期リハビリテーション病棟の病院もあります。その場合、急性期病院のような専門医がほぼ存在せず、リハビリテーション病棟医として、実質的に病棟総合診療医として、病棟マネジメントを担う医師が大半のケースが出てきています。その場合、医師人事制度の設計は、医師以外の看護職などの人事制度設計と酷似します。

つまり、ホスピタリストのような病棟マネジメントを行う病棟総合診療医が各病床機能で入院医療の主軸を担い、急性期病床ではこれに専門医が加わるという構成です。病棟総合診療医はシフト勤務制となるため、WLBコースの医師も活躍しやすく、“ジョブ”と“働き方”の整合が図られます。

その代わり、マネジメント能力が求められるため、院内MBAコース(非学位型)やMBAプログラムへの通学支援、医師向け階層別研修などを通じてスキル向上を促す必要があります。

病棟マネジメントシステムと医師のジョブ転換

新専門医制度によって総合診療医が普及していくことで、病棟マネジメントシステムは転換期を迎えています。病棟マネジメントが変われば、求められるスキルも変化し、それに伴って人事制度や教育体制といった組織システムも変革が求められます。まさに、「“4つの経営機能”を具体化させる各種フレームワークの使い方」のレポートで述べたように“7S (※ⅲ)の整合性“が重要になります。

新専門医制度による総合診療医の普及やそれに伴う病棟での医師の役割分担の見直しとともに、組織システムや育成システムなどの組織変革が求められていくでしょう。

なお、前述したように弊社では、累計200病院超(2024年4月時点)の医師人事制度構築を行ってきました。こうした知見を活かして、医師マネジメントシステムの高次化支援を行っています。ご相談があれば、下記特設サイトからお問い合わせください。

「医師マネジメントシステム構築支援」特設サイトはこちら

※ⅰ)https://jmsb.or.jp/ippan#an03

出所:一般社団法人日本専門医機構「一般の皆様へ」

※ⅱ)https://jbgm.org/ippan/

出所:一般社団法人日本専門医機構 総合診療専門医検討委員会「一般の皆さまへ」

※ⅲ)https://mba.globis.ac.jp/about_mba/glossary/detail-12513.html

出所:グロービス経営大学院 MBA用語集「7S Seven S Mode」

本稿の執筆者

太田昇蔵(おおた しょうぞう)

株式会社日本経営 部長

大規模民間急性期病院の医事課を経て、2007年入社。電子カルテなど医療情報システム導入支援を経て、2012年病院経営コンサルティング部門に異動。

現在、医師マネジメントが特に求められる医師数の多いグループ病院・中核病院のコンサルティングを統括。2005年西南学院大学大学院経営学研究科博士前期課程修了、2017年グロービス経営大学院MBAコース修了。

バックナンバー

- 地域共生社会における“好循環のビジネスモデル”

- パーパス実現のための従業員マーケティング

- 4つの経営機能”を具体化させる各種フレームワークの使い方

- トップ方針を代弁する将来人材をどう育成するか?

- OODAループを実現できる組織とは?

- グループ病院は本部組織をどう高次化すべきか?

- グループ病院ほど“構造的無能化”が発生しやすい?

- やはり2025年は病院構造改革の年だった!~骨太方針2025を踏まえて~

- 第75回 日本病院学会ランチョンセミナーレポート

- 納得感を醸成する!データドリブンな医師マネジメント

- ブランド確立による医療職採用マーケティング

- 病院経営のイノベーション? “地域共生社会”を見据えた“ウエルネス戦略”

株式会社日本経営

本稿は掲載時点の情報に基づき、一般的なコメントを述べたものです。実際の経営の判断は個別具体的に検討する必要がありますので、専門家にご相談の上ご判断ください。本稿をもとに意思決定され、直接又は間接に損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。