スタッフから不満の声、昇給幅を上げるか、現状維持か?/歯科コンサルが秒で回答

-

業種

病院・診療所・歯科

- 種別 トピックス

A or B 歯科医院経営どっちが正解?

昇給幅を上げるか、現状維持か?

#人件費 #給与制度 #賃金アップ

スタッフの井戸端会議で昇給幅について陰口が叩かれている。そう聞いたS歯科医院の院長は、採用難でもあるし、従来よりも昇給幅を上げるべきか悩んでいます。昇給の幅を上げるべきか、従来通りの昇給幅を維持すべきか。院長の意思決定としてどっちが正解?

A:昇給幅を今までよりも上げる

B:従来の昇給幅で考える(現状維持)

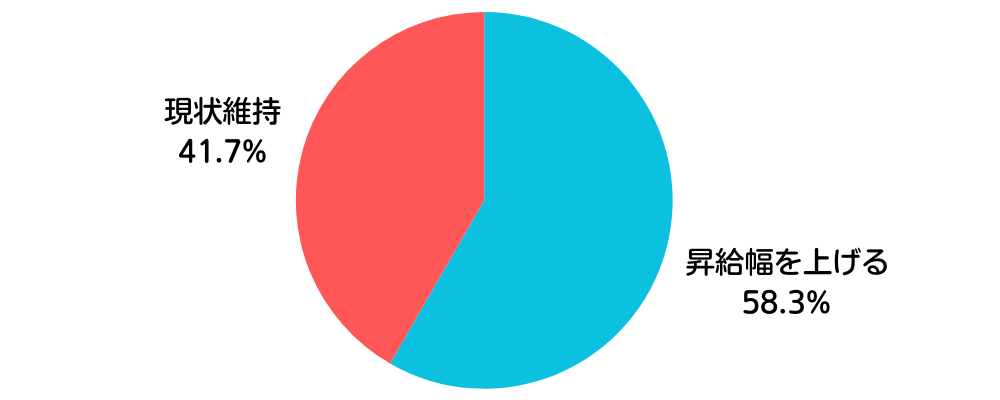

「AかBか、どっちが正解?」

前提条件なしに、歯科医院経営の専門家12人に

「秒で」答えてもらいました!

歯科コンサル専門家の回答は?(Click!)

専門家12名が秒で答えました

A:「昇給幅を今までよりも上げる」を選択派

- スタッフの不満に対応するために昇給幅を上げるのは、望ましくありません。給与制度は重要な人事制度なので、しっかりした意思と方針をもって設定していくべきです。その前提で、社会全体で賃金アップが進んでいるため、昇給幅アップを実現していけるような医院経営を進めるべきです。

- 現状のS歯科医院の給与水準がどうなのかがポイントですが、この採用難の中で給与が低ければ応募が来ません。だからと言って既存スタッフよりも高い賃金で求人を出せば、医院崩壊の恐れがあります。採用できる水準を考慮しながら、昇給幅を見直していくことになると思います。

- 昇給幅は引き上げるほうがいいと思いますが、財源があってこその昇給なので、単純に引き上げるのではなく、物品の売上を伸ばすなど目標を設定して、目標も達成しながら昇給幅を引き上げるのがいいのではないかと思います。

- 昇給幅が現状のままでスタッフが離職するリスク・損失の大きさを考えると、ベースアップ評価料等や賃上げ促進税制などの活用もしながら、昇給幅を上げるのが良いと考えます。

- 同業だけでなく他業種でも高水準な給与で募集されていると、スタッフの離職のきっかけにもなるでしょうから、地域の給与水準と比較しながら、同水準できれば上回る水準を目指す必要があると思います。

- 最低賃金の上昇と採用難の状況を考えると、適正な昇給を行わないと優秀なスタッフの流出リスクが高まるため、人材確保とモチベーション維持のため、競争力のある昇給幅が望ましいと考えます。

- 陰口がお耳に入っている以上、昇給幅の検討は必要と思いますが、引き上げるとしても、なぜ引き上げるのか理由を説明した上で引き上げるのが良いと思います。昇給面談を通して役割を明確にしたり、今後も処遇を改善するために、皆でどうしていきたいかを明確に伝えてあげると良いと思います。

B:「現状維持で考える」を選択派

- 衛生士や助手の仕事の性質上、年数が経つにつれて昇給幅は小さくなっていくのが一般的です。昇給幅だけの議論にならないよう、やりがいや働きやすさ、安定的な処遇など、魅力のある医院作りを目指すほうがよいと考えます。

- 一度昇給幅を上げると、以降は同じ程度の昇給幅を期待されるのではないでしょうか。昇給幅が少ないというだけで離職に繋がるということは考えられません。頑張りや貢献度に合わせて変動的な手当を支給するなど、従業員満足度にも繋がる形を考えるのがよいと考えます。

- スタッフの気持ちも大切ですが、先生ご自身にご納得感があるかどうかも重要だと思います。いつも頑張ってくれているから、物価高騰に耐えうる生活水準を保ってあげたいからなど、昇給幅を上げることに意味付けが必要だと思います。

- まずは現状把握、その上で目的の整理と効果の検証が必要だと思います。意味付けや先生のご納得感だけでなく、現時点での一人当たりの生産性を踏まえて、経営が成り立つように数字で判断することをお勧めします。

- スタッフの不満に対して先生の胸ひとつで昇給幅を上げるのではなく、頑張りに応じて賞与に加算するなど貢献度合を反映させ、面談でも判断基準等を伝えるようにすべきだと思います。昇給幅を上げるためには生産性を上げる必要があり、自分たちもその役割を担っているのだということを、共有できるように舵取りすべきだと考えます。

現状を正しく把握すれば、正しい意思決定ができます。

診療実績状況(データ)に基づく、意思決定のご支援は、

私たち日本経営の得意分野です!

豊富な事例やノウハウを活かし、経営者に寄り添った支援を行っております。

お気軽にご相談ください。

本稿は、歯科経営で判断を迫られるテーマに対して、専門家が前提条件なしに直観的な回答を述べたものです。実際の経営の判断は個別具体的に検討する必要がありますので、専門家にご相談の上ご判断ください。本稿をもとに意思決定され、直接又は間接に損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

歯科医院専門の税務会計顧問・コンサルタントはこちら